行研专栏(10月刊)| 电解水制氢

一

行业介绍

(一)行业(产品)定义、发展历程及分类

1.定义

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。氢能不仅是未来国家能源体系的重要组成部分,而且是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体,更是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。根据氢气的来源,可以将氢气分为灰氢、蓝氢、绿氢。绿氢在制备过程中可以实现零碳排放量,因此也被称为最纯正的绿色能源。其中,电解水制氢作为目前最重要的绿氢制备手段之一,备受世界各国关注。

电解水制氢是在直流电的作用下,通过电化学过程将水分解为氢气和氧气。该技术可以采用可再生能源电力,不会产生CO2和其他有毒有害物质的排放,从而获得真正意义上的“绿氢”。电解水制氢原料为水、过程无污染、理论转化效率高、获得的氢气纯度高。

2.分类

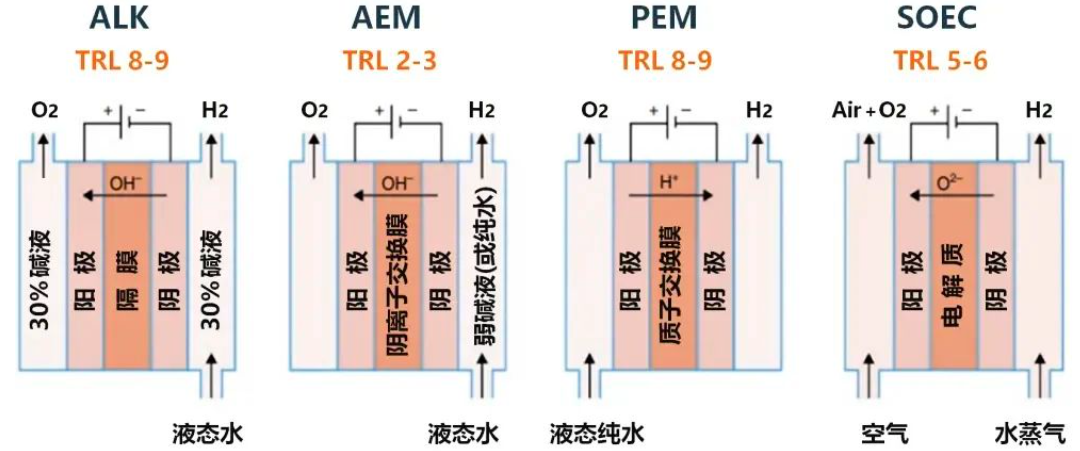

根据所使用电解质(导电离子传输的“载体”)不同,电解水制氢技术主要分为碱性电解水制氢(ALK)、质子交换膜电解水制氢(PEM),阴离子交换膜电解水制氢(AEM)、固体氧化物电解水制氢(SOEC)四种。

3.发展历程

电解水制氢系统的发展历史可以追溯到18世纪初,并经历了多个重要阶段的技术突破和应用拓展。具体如下:

早期探索阶段(18世纪初至19世纪末):

1783年:法国物理学家夏尔锂提出用硫酸和铁作用制取氢气,同时拉瓦锡设计了成本低廉的水蒸气通过灼红的枪桶制取氢气的方法。1800年:Nichoson和Carlisle首次以电解法提取了氢气和氧气,标志着电解水制氢技术的诞生。1888年:俄国的拉契诺夫取得第一台单极性电解槽的专利,为电解水制氢技术的商业化应用奠定了基础。

技术进步与工业化阶段(20世纪初至20世纪中期):

1920年代:电解水制氢技术开始进入工业化阶段。1924年,Noeggenrath获得了第一台压力电解槽的专利,其压力电解槽可达100bar。1927年:德国科学家成功研制出第一台双极性压滤型水电解产氢装置,推动了电解水制氢技术的进一步成熟。1939年:世界第一台大型箱式电解槽在加拿大安装,产量规模为17000m³/h,标志着电解水制氢技术在规模上的突破。1948年:Zdansk和Lonza成功建造出第一台增压式水电解槽,提高了电解水制氢的效率和产量。

多样化与高效化阶段(20世纪中期至今):

1960年代至1970年代:电解水制氢技术逐渐多样化,包括碱性电解水系统(AEL)和质子交换膜电解水系统(PEM)等技术的出现和发展。1972年:固体氧化物电解槽(SOEC)的出现,进一步提升了电解水制氢的效率和产量。1978年:碱性电解水系统开始被广泛应用于大规模工业制氢,成为目前工业上大规模制氢的主流方法。20世纪末至21世纪初:PEM电解水技术逐渐兴起,并在航空航天、海军等领域得到应用。同时,PEM电解槽的商业化生产也取得了显著进展。近年来:随着全球对清洁能源和可持续发展的重视,电解水制氢技术得到了更广泛的关注和应用。特别是在中国,电解水制氢技术已经成为氢能产业的重要组成部分,并涌现出了一批具有自主知识产权的电解水制氢设备和技术。

(二)核心技术路线

1.碱性电解水制氢(ALK)

碱性电解水制氢技术被认为是最成熟且成本效益最高的电解水技术。一般采用KOH或NaOH作为电解液,浓度在20%-30%之间,隔膜多采取聚苯硫醚、聚砜等多孔聚合物材料。其原理为在两个电极之间施以直流电,并用隔膜将阴阳两极分离开来,在阴极水分子被还原,生成氢气和氢氧根离子,生成的氢氧根离子穿过隔膜到达阳极,在阳极侧失电子析氧,生成氧气和水。

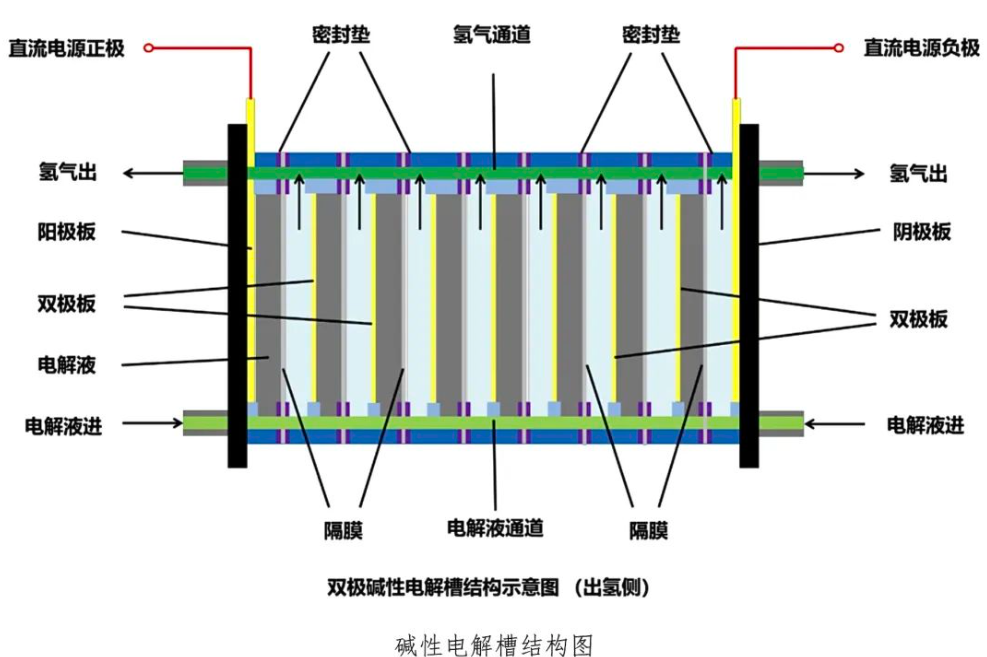

较之于其他制氢技术,碱性电解水制氢可以采用非贵金属催化剂,且电解槽具有15年左右的长使用寿命,因此具有成本上的优势和竞争力。碱性电解水制氢技术已有数十年的应用经验,在20世纪中期就实现了工业化,商业成熟度高,运行经验丰富,国内一些关键设备主要性能指标均接近于国际先进水平,单槽电解制氢量大,易适用于电网电解制氢。但是,该技术使用的电解质是强碱,具有腐蚀性且石棉隔膜不环保,具有一定的危害性。碱性电解水制氢系统主要包括碱性电解槽主体和辅助系统(BOP)。

碱性电解槽主体由端压板、密封垫、极板、电板、隔膜等零部件组装而成,电解槽包括数十甚至上百个电解小室,由螺杆和端板把这些电解小室压在一起形成圆柱状或正方形,每个电解小室以相邻的2个极板为分界,包括正负双极板、阳极电极、隔膜、密封垫圈、阴极电极6个部分。

碱性电解水技术最大的缺点在于工作电流密度较低、电解槽效率不高、占地面积大。特别在冬季,设备需要经过较长时间预热,启动时间大概需要2h。不过碱性电解水电解槽、隔膜等设备、材料的加工、制备工艺在我国已经基本成熟,产业链相对完善,是目前在我国最适合规模化的技术路线。目前国内最大单槽制氢规模已经达到3000Nm³/h,电解槽直流电耗最低可以达到4.2kW·h/Nm³。

2.质子交换膜电解水制氢(PEM)

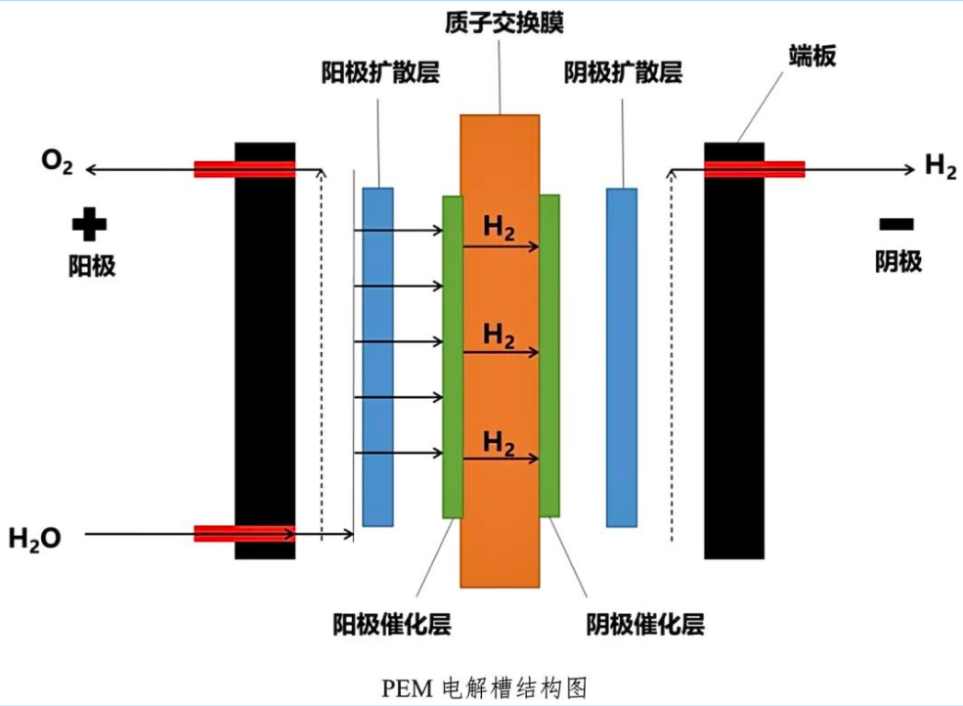

质子膜电解水制氢技术采用质子交换膜作为隔膜,无液态电解质。该技术是指使用质子(阳离子)交换膜作为固体电解质替代了碱性电解槽使用的隔膜和液态电解质(30%的氢氧化钾溶液或26%氢氧化钠溶液),并使用纯水作为电解水制氢原料的制氢过程。

和碱性电解水制氢技术相比,PEM电解水制氢技术具有电流密度大、氢气纯度高、响应速度快等优点,并且,PEM电解水制氢技术工作效率更高,易于与可再生能源消纳相结合,是目前电解水制氢的理想方案。但是由于PEM电解槽需要在强酸性和高氧化性的工作环境下运行,因此设备需要使用含贵金属(铂、铱)的电催化剂和特殊膜材料,导致成本过高,使用寿命也不如碱性电解水制氢技术。目前,我国的PEM电解槽发展和国外水平仍然存在一定差距,国内生产的PEM电解槽单槽最大制氢规模大约在260标方/小时,而国外生产的PEM电解槽单槽最大制氢规模可以达到500标方/小时。PEM电解水制氢系统由PEM电解槽和辅助系统(BOP)组成。PEM电解槽由质子交换膜、催化剂、气体扩散层和双极板等零部件组装而成。电解槽的最基本组成单位是电解池,一个PEM电解槽包含数十至上百个电解池。

质子交换膜电解槽成本中45%是电解电堆、55%是系统辅机;其中电解电堆成本中53%是双极板;膜电极成本由金属Pt、金属Ir、全氯磺酸膜和制备成本四要素组成。由于PEM电解槽的质子交换膜需要150-200微米,在加工的过程中更容易发生肿胀和变形,膜的溶胀率更高,加工难度更大,主要依赖于国外产品。

PEM电解水技术的出现归功于质子交换膜或者说固体聚合物电解质的出现,PEM的应用使得阴阳极间的距离缩减到几百微米甚至几十微米,显著地减少了由离子迁移引起的这一部分能耗。这种电解水方式的运行槽压在2.0V左右,虽然槽压并没有显著降低,但其运行电流密度远高于碱性电解水,总体而言,在降低能耗上更具竞争力。

3.阴离子交换膜电解水技术(AEM)

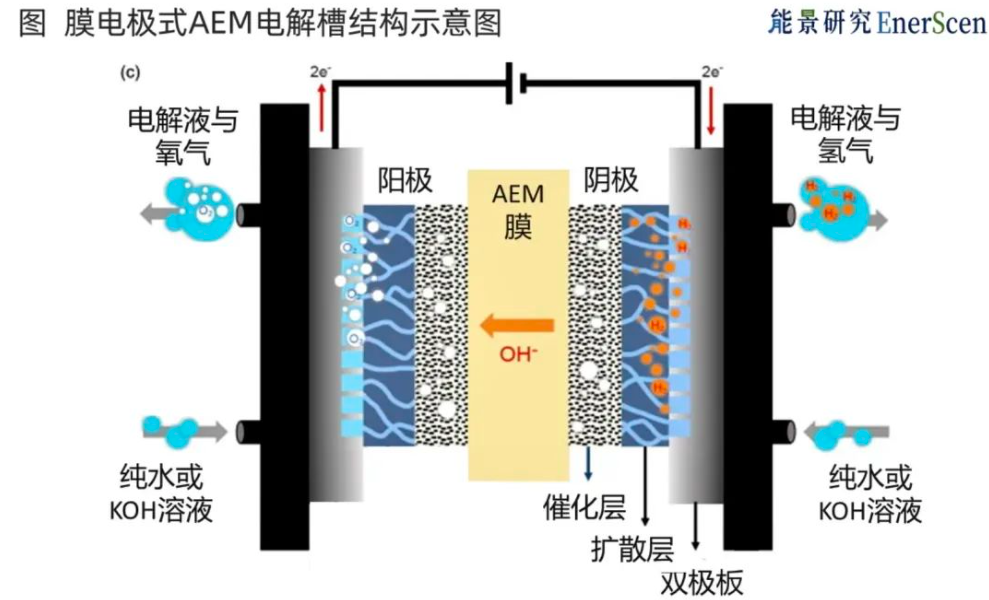

AEM是较为新兴的电解水制氢技术,尚处于研发阶段。备受关注的原因是其采用阴离子交换膜作为电解质,将ALK的低成本和PEM简单、高效的优点相融合。现阶段的研究重点阴离子交换膜材料开发和机理研究,主要以国外大学,国家实验室等科研机构主导。

能够生产低成本、高效的氢气,需突破关键材料技术限制。电解槽结构类似于PEM电解槽,主要由阴离子交换膜、过渡金属催化电极极板、气体扩散层和垫片等组成,常使用纯水或低浓度碱溶液作为电解质。阴离子交换膜可以传导氢氧根离子,并阻隔气体和电子直接在电极间传递。AEM电解水技术工作原理为,水从阳极过阴离子交换膜到阴极,接受电子产生氢气和氢氧根离子,氢氧根离子穿过阴离子交换膜到阳极,释放电子生成氧气。氢氧根穿过阴离子交换膜回到阳极并放出电子产生氧气,氧气随后通过气体扩散层与电解液一起流出。AEM电解水技术使用廉价的非贵金属催化剂和碳氢膜,具有成本低、电流密度较大、环保高效等优点,并且可以有效地与可再生能源耦合。

其与PEM的根本区别在于将膜的交换离子由质子换为氢氧根离子。氢氧根离子的相对分子质量是质子的17倍,这使得其迁移速度比质子慢得多。AEM的优势是不存在金属阳离子,不会产生碳酸盐沉淀堵塞制氢系统。AEM中使用的电极和催化剂是镍、钴、铁等非贵金属材料,且产氢的纯度高、气密性好、系统响应快速,与目前可再生能源发电的特性十分匹配。但AEM膜的机械稳定性不高,AEM中电极结构和催化剂动力学需要优化。目前AEM技术还处于研发阶段,发展程度将取决于高效催化剂、聚合物膜、膜电极等关键材料技术的突破情况。为了扩大这项技术的商业应用,仍然需要一些创新与改进。

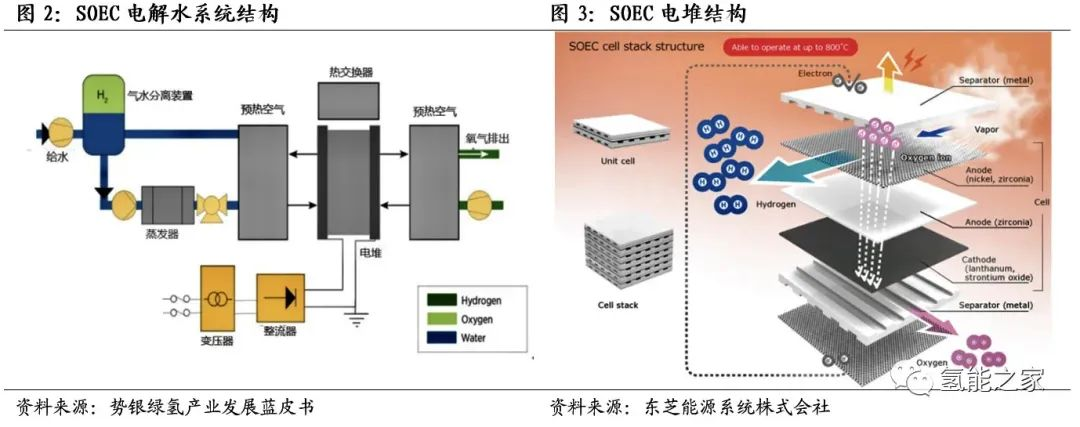

4.固体氧化物电解水制氢(SOEC)

固体氧化物电解水制氢技术是一种在高温下进行的电解水技术,操作温度通常在700℃到1000℃之间。这种技术的结构由多孔的氢电极(阴极)、电极(阳极)和一层致密的固体电解质组成。动力学上的优势使其可以达到或接近100%的转换效率,使用的催化剂不依赖于贵重金属。

SOEC电解槽进料为水蒸气,若添加二氧化碳后,则可生成合成气(氢气和一氧化碳的混合物),再进一步生产合成燃料 (如柴油、航空燃油)。因此SOEC技术有望被广泛应用于二氧化碳回收、燃料生产和化学合成品,这是欧盟近年来的研发重点。

由于其高温操作,固体氧化物电解水技术具有很高的反应动力学,能够显著降低电能消耗,实现高效率的电解。此外,这种技术在某些特定场合,如高温气冷堆或太阳能集热等情况下,具有较大的优势。然而,固体氧化物电解水技术的技术难度较高,目前仍存在许多技术问题需要解决,如设备复杂、高温下材料的稳定性和耐久性差、启动时间长、气体纯度等问题需要解决,成本也较高,目前仍处于实验室阶段,尚未实现市场化应用。

(三)市场综述

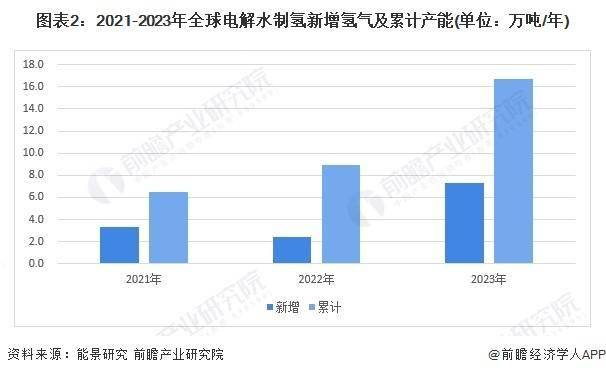

2023年全球电解水制氢进入产能提速增长期。据统计,2023年1月至12月,全球(含中国)新建成电解水制氢产能约7.3万吨/年,同比增长约204%;到2023年12月底,全球(含中国)电解水制氢累计产能约达16.7万吨/年,其中,海外(不含中国)电解水制氢累计产能达到约8.9万吨/年。

新增产能方面,海外(不含中国)新建成电解水制氢产能约3.6万吨/年,同比增长约253%。

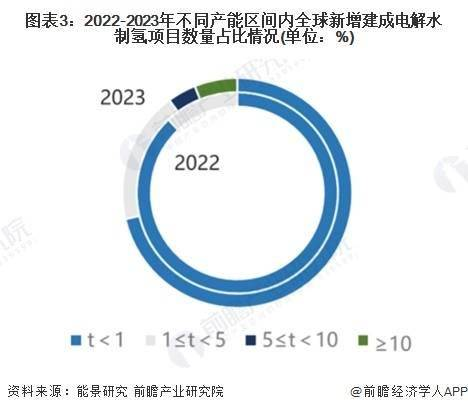

2023年全球电解水制氢项目开始向大型化、万吨级发展。据统计,2023年1月至12月全球新增建成的电解水制氢项目中,千吨级以上氢气产能的项目数量占比显著增大,由上一年度同期的仅约12%提升到了29%。其中,2023年全球至少3项达到了万吨级氢气产能,其中规模最大的是中国中石化新疆库车绿氢项目,氢气产能约2万吨/年,电解槽装机260MW。另有1万吨/年氢气产能项目2项,分别为中国的三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢项目,电解槽装机70MW;巴西最大氮肥企业Unigel位于卡马萨里的一期绿氨项目(设计产能1万吨/年),电解槽装机60MW。

二

行业上下游分析

(一)行业发展现状

2024年上半年,中国电解水制氢(绿氢)市场在政策支持、技术进步、市场需求和投资环境等多方面因素的共同作用下,取得了显著发展。项目数量和规模大幅增长,技术创新不断推进,市场需求持续释放,经济和环境效益显著。

1.政策与支持

(1)国家政策推动:国家层面出台的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》对绿氢产业的发展起到了积极的推动作用。该政策明确了氢能在国家能源战略中的地位,并提出了具体的产能目标和发展路径,鼓励各地积极发展绿氢项目。

(2)地方政府支持:地方政府也纷纷出台相应政策,如内蒙古、新疆等地在土地使用、税收优惠、资金补贴等方面给予大力支持,促进绿氢项目的快速推进。例如,内蒙古自治区出台了《内蒙古自治区氢能产业发展行动计划》,提出了具体的扶持措施和目标。

2.技术与创新

(1)电解槽技术:国内主要采用ALK(碱性电解槽)和PEM(质子交换膜电解槽)技术。ALK技术因其成熟、成本低而被广泛采用,适合大规模集中制氢。然而,ALK技术在应对可再生能源波动方面存在不足。PEM电解槽技术虽然成本较高,但其效率更高,响应速度更快,适应性更强,尤其适合分布式制氢项目。

(2)技术突破与国产化:国内在关键材料和设备的国产化方面取得了显著进展,降低了对进口依赖。例如,质子交换膜和钛基材料的国产化进程加快,推动了PEM电解槽成本的进一步降低。未来几年,随着技术的不断进步和规模化生产,预计绿氢生产成本将进一步下降。

3.市场与需求

(1)项目数量与规模:截至2024年6月30日,国内新增115个绿氢项目,总产能约387.35万吨。这些项目涵盖了签约、规划、备案、开工建设和建成等各个阶段,显示出市场对绿氢的强劲需求 。具体来看,三北地区新增项目86个,总产能约293.26万吨,占新增产能的75.6%。其中,内蒙古新增41个项目,产能约176.33万吨,占全国新增产能的45.52% 。

(2)下游应用需求:绿氢在交通运输、工业绿氨、船用燃料等领域的应用需求快速增长。例如,在交通领域,氢燃料电池汽车的发展带动了对氢气的需求;在工业领域,绿氨作为化肥的重要原料,其需求量也在不断增加。下半年,预计下游需求将进一步释放,推动更多绿氢项目的建设和投产。

(二)市场容量分析

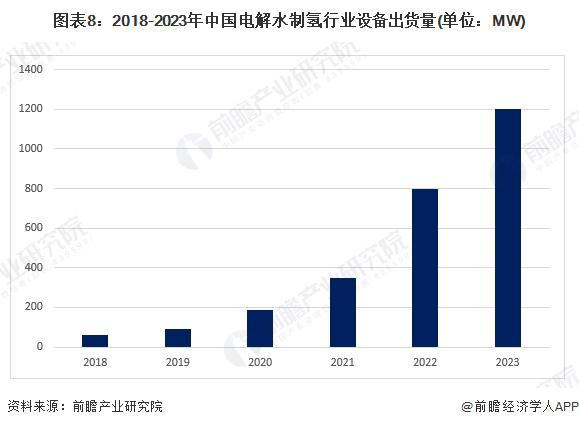

电解水制氢技术经过数十年的技术积累,2020年以后,随着“双碳”目标的提出与能源结构的优化,中国制氢电解槽行业进入蓬勃发展期,出货量呈高速增长趋势,2023年中国电解槽总出货量在1200MW左右,市场规模也达到了30亿元左右。当前中国制氢电解槽行业呈现出以碱性电解槽(AWE)为主、以质子交换膜(PEM)电解槽为辅的商业应用状态,但随着燃料电池技术的不断成熟与质子交换膜国产化的加速突破,长期来看,PEM电解槽的成本将持续降低,市场份额逐渐提高。随着电解槽核心组件和关键技术的不断进步,电解水制氢技术将得到更广泛应用。

根据势银(TrendBank)的市场调研和统计,全国已有超过100个已建、在建和规划中的可再生能源电解水制氢项目。势银(TrendBank)预测,2025年绿氢的需求量将达到约120万吨,2023-2025年的电解水制氢设备累计出货量预计达到约15GW。在此趋势下,预计2026-2028年将再度迎来一波增长趋势,到2029年出货量可达20GW。

2023年全球绿氢市场销售额达到了1,286.12百万美元,预计到2030年将达到28,915.96百万美元,年复合增长率(CAGR)为52.94%‌1。国际能源署在其最新发布的2024年全球氢能源市场的报告中预测,中国在利用可再生能源生产绿氢的电解槽装机容量方面将占全球近七成的份额。这表明中国不仅在电解槽的安装方面处于领先地位,而且在制造能力上也占据全球市场的主导地位。报道称,中国企业不仅在国内市场扩大电解槽的应用,还加强了海外市场的拓展,提供从设计、引入到维护的一站式服务,预计未来市场份额将进一步扩大。

(三)产业链上下游供需及竞争关系

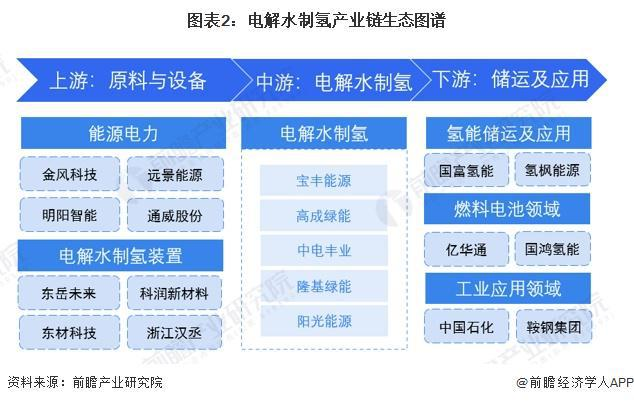

电解水制氢上游行业包括:能源电力与电解水制氢设备原材料,包括电解槽隔膜、电解液、正/负电极板等;中游为电解水制氢设备及建设项目,其主要工艺包括ALK/PEM/SOEC;下游主要包括氢能储运、燃料电池、工业应用、发电等应用领域。

电解水制氢产业链上游的参与者主要包括金风科技、远景能源、明阳智能、通威股份等能源电力供应商;东岳未来、科润新材料、东材科技、浙江汉丞等制氢设备及材料的供应商。

电解水制氢产业链中游的参与者主要包括宝丰能源、华能集团、阳光电源、隆基绿能、中国石化等电解水制氢供应商。

电解水制氢产业链下游的参与者主要包括国富氢能、氢枫能源、嘉化能源等氢能储运供应商;亿华通、国鸿氢能、重塑能源等燃料电池供应商。

企业竞争格局:市场集中度较高

目前国内大标方电解水制氢行业处于发展初期,除了央企、国企等大型项目公开招标以外,不少具有量产能力的企业都具有各自的市场开发渠道,包括企业方邀标、议标等非公开渠道。据统计,2023年国内共19个项目完成中标,中标规模达898MW,其中派瑞氢能、隆基氢能、阳光电源分别中标256.5、202、152MW。

注:标有*企业为PEM技术路线,标有#企业为SOEC技术路线,其中30万M3/D可再生能源项目假设隆基氢能、派瑞氢能各取得75MW中标量。

三

政策动向

(一)政策导向

1.国家层面政策导向

随着全球气温变暖加速,发展低碳能源成为时代重任,中国在探索应用低碳能源方面走在全球前列,氢能源作为清洁低碳能源,受到国家的关注和支持。近些年来,国家陆续出台各项电解水制氢相关政策,支持高效利用廉价且丰富的电解水制氢,引导电解水制氢行业产业链上中下游的发展,为电解水制氢行业的发展提供了良好的环境。我国电解水制氢行业主要政策如下:

2.地方层面政策导向

目前内蒙古自治区、甘肃省、宁夏回族自治区、吉林省、四川省成都市、青海省和江西省都在相应的政策中明确了2025年可再生能源制氢产量,合计年产量为91.1万吨,远远超过了国家发改委在国家氢能规划中提及的2025年可再生能源制氢年产量目标,也体现出了中国电解水制氢的巨大潜力。

(二)对行业的影响

政府的政策扶持是推动电解水制氢市场发展的重要驱动力,包括设定氢能发展目标、提供财政补贴、实施碳定价机制、建立氢能标准和规范等。口前,包括日本、德国、美国、中国等在内的42个国家和地区都已经推出氢能政策,36个国家和地区的氢能政策也正在筹备中。欧盟制定了《欧洲氢战略》,提出到2030年,在欧盟本土部署1000万吨年可再生氢能产能,同时自可靠供应网进口氢能1000万吨/年。

我国于2022年3月正式发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,规划分析了我国氢能产业的发展现状,提出了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标,列出了创新体系、基础设施、政策保障、多元应用等方面的具体举措,对我国氢能产业中长期发展进行积极指引。根据规划,到2025年,我国将初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约5万辆,部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10万吨至20万吨/年,成为新增氢能消费的重要组成部分,实现二氧化碳减排100万吨至200万吨/年。

规划明确,到2030年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系。到2035年,形成氢能产业体系,构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升。具体举措还强调了要重点发展可再生能源制氢。其中,在技术水平方面加快提高可再生能源制氢转化效率和单台装置制氢规模;在布局方面提出要在风光水电资源丰富地区开展可再生能源制氢示范,并逐步扩大示范规模。

综合上述电解水制氢行业重点规划:十四五,我国将初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系,可再生能源制氢量达到10万吨至20万吨/年。我国可再生能源制氢行业将迎来重大发展机遇。

四

融资信息

据统计,2024年1-6月,全球共有12家氢能企业(中国4家,海外企业8家)完成超亿元人民币融资,合计资金超100亿人民币。

从产业链分布情况来看,过半数的企业主营电解水制氢设备,电解槽成为全球资本市场的“香饽饽”。此外,能够整合产业链资源、或者拥有独家技术壁垒技术的企业更容易被资本看好,例如拥有创新电解槽产品的Hysata、Stargate Hydrogen和主攻天然氢勘探的Koloma公司。

从融资金额来看,中国企业的金额均在1-2亿人民币区间,而6家海外企业的融资金额在1-2.5亿美元之间,相较而言,国内氢能产业仍处于发展的起步阶段,企业未来的增长空间更大。

根据《中国氢能产业投融资数据库》,2023年国内氢能产业累计发生61起融资,数量同比大幅增长80%;融资总额(含测算金额)超80亿元,与2022年基本持平,呈现数量显著增长但单笔融资金额下降的特点。需要指出的是,61起融资事件中,2起为港股IPO融资,融资主体分别为亿华通和国鸿氢能,两者IPO融资合计近24亿人民币。

从融资事件数量来看,2023年燃料电池和制氢环节融资企业较多,占比分别为48%、31%,其中制氢环节融资事件由2起飙升至19起,成为行业投资热点。从融资金额来看,燃料电池环节融资金额占比从将近90%下降至52%,制氢和储运加环节分别占比26%和20%,氢能上游投资占比明显提升。

从单笔融资规模来看,2023年氢能产业大额融资事件较少,多数企业融资规模不足1亿元。具体来看,39起融资事件的融资规模小于等于1亿元,占比超60%;7笔融资事件融资规模介于1-5亿元,占比11%。融资金额超5亿元的仅4起,融资主体分别为国鸿氢能、亿华通、中科富海、阳光氢能,其中亿华通和国鸿氢能均为港股IPO融资。不考虑IPO融资,2023年氢能行业单笔融资最高的为中科富海,该企业于2023年8月完成C轮融资,融资总额高达8亿元。

五

研究观点

(一)行业判断

市场的需求是促进电解水制氢(绿氢)市场发展的重要动力,主要包括能源领域、工业生产和交通运输等多个领域。能源领域,绿氢可以作为可再生能源的储能手段,提高电网的稳定性和灵活性,也可以作为发电燃料,替代天然气,降低碳排放。工业生产,绿氢可以作为工业原料,用于冶金、合成氨、甲醇、炼化、煤制油气等行业,实现工业领域的深度脱碳。交通运输,绿氢可以作为燃料电池汽车的动力源,特别是在中长途、重载运输和水上交通运输等领域具有加注时间短、续航里程长的优势。随着各国提出碳中和目标,绿氢在各个领域的应用需求将不断增加,从而推动绿氢市场的扩张。

产业商业模式跑通是现阶段重点,成熟的应用场景和经济性是关键。氢能行业尚处政策驱动期,政策决定了需求周期,需求量的爆发将开启行情。行业商业模式的跑通是现阶段重点,行情的低迷本质上是氢能产业尚未形成规模化的落地自循环运行。对此,成熟的应用场景和绿氢的经济性是解决问题的关键,对新领域的需求刺激是现阶段的重点,政策出台培育绿氢成熟应用场景将加速发展进程,刺激产业形成发展正循环。

(二)后市预测

实现电解水制氢的成本下行是现在以及未来一段时间的重点,随着各类相关设备成本的不断下行,其经济性长期看可自行达成。具体看,绿氢的经济性分内外部因素影响:内部可控因素随着规模效应、技术迭代以及国产化,各环节设备成本将逐步下降;外部看政策支持,如:补贴、碳税等,将加速经济性的到来。上游降价最重要和最迫切,用电和制氢设备成本是关键;其次是下游应用领域平价,从化工和交通领域开启,逐步过渡到钢铁、海运等需氢价的进一步下降或碳税政策落地支持的领域;中游运氢的降本则是未来实现构建氢能建设网络的关键,“西氢东送”是未来的大趋势,长期将以运氢成本最低的管道输氢方式为主。

随着国内顶层及应用政策打开空间,绿氢项目动工提振信心,各国能源转型将带来氢能产业全球性机会,海外产能缺口下中国企业也将迎来出口机遇。